Langzeitstudie beleuchtet die psychische Belastung von Beschäftigten im Gesundheitswesen während der COVID-19-Pandemie – mit überraschenden Ergebnissen.

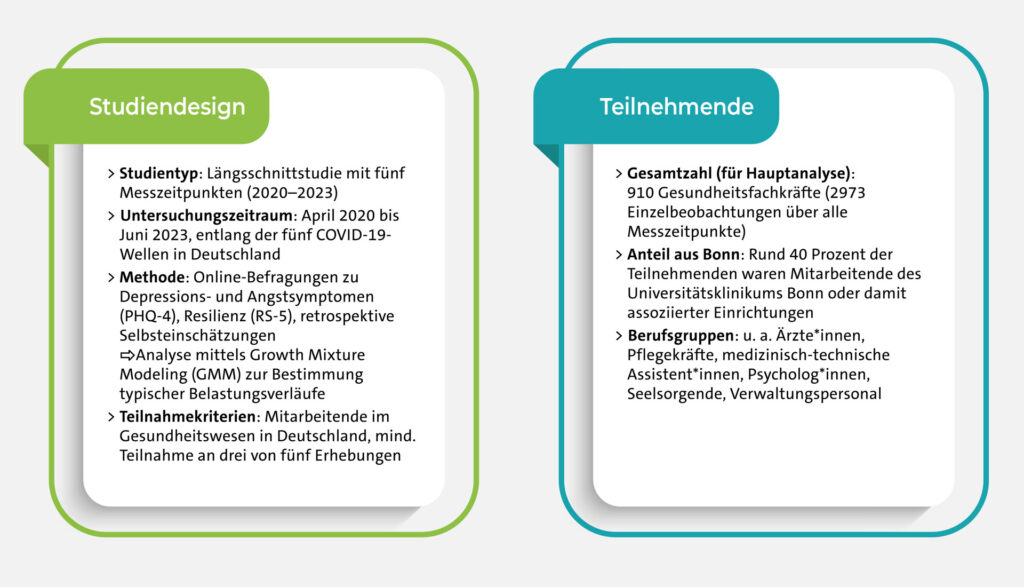

Drei Jahre Pandemie, fünf Erhebungszeitpunkte, über 900 Teilnehmende aus dem Gesundheitswesen: Eine neue Studie der Klinik für Psychosomatische Medizin und Psychotherapie des Universitätsklinikums Bonn zeigt, wie unterschiedlich Beschäftigte im Gesundheitswesen mit den psychischen Herausforderungen der Pandemie umgegangen sind – und dass Resilienz deutlich komplexer ist als bisher angenommen.

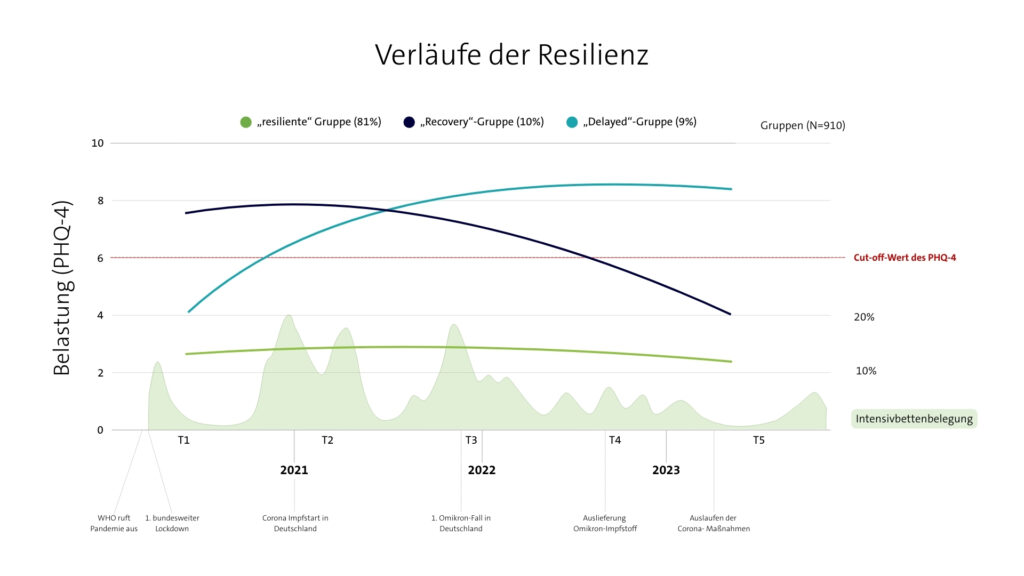

Anhand von wiederholten Befragungen im Rahmen einer Multicenterstudie zusammen mit den Universitätskliniken Erlangen, Ulm, Dresden und Köln konnten die Bonner Forschenden drei typische Verläufe von psychischer Belastung identifizieren:

- Die größte Gruppe (81 Prozent) zeigte einen stabil niedrigen Belastungsverlauf – sie wird im Forschungskontext als resilient bezeichnet.

- Eine kleinere Gruppe (10 Prozent) startete mit hoher psychischer Belastung, erholte sich aber über die Zeit. Jeder Zehnte zeigte also einen sogenannten Recovery-Verlauf.

- Die dritte Gruppe (9 Prozent) zeigte einen verzögerten Belastungsverlauf. Zu Beginn waren diese Teilnehmenden noch relativ stabil, jedoch verschlechterte sich deren psychischer Zustand über die Dauer der Pandemie.

„Diese Ergebnisse verdeutlichen, wie wichtig es ist, psychische Belastung nicht nur punktuell zu messen, sondern langfristig zu beobachten“, sagt Erstautor Dr. Andreas Baranowski, Arzt und Psychologe an der Klinik für Psychosomatische Medizin und Psychotherapie. „Nur so lassen sich gefährdete Gruppen frühzeitig erkennen und gezielt unterstützen.“

Dabei zeigt sich jedoch auch: „Selbst die vermeintlich resilienteste Gruppe wies durchgehend ein Belastungsniveau auf, das über den Durchschnittswerten vor der Pandemie liegt“, konstatiert Baranowski. Zwar blieb die Belastung der Personen innerhalb dieser Gruppe stabil und unterhalb der klinischen Schwelle – also jenem Schwellenwert im Fragebogen, ab dem typischerweise eine psychische Störung vermutet und eine weiterführende Diagnostik empfohlen wird –, lag aber dennoch höher als in Studien zur Allgemeinbevölkerung aus der Zeit vor COVID-19.

Starke Beteiligung aus Bonn

Rund 40 Prozent der Befragten wurden über den Bonner Studienstandort rekrutiert. „Das zeigt nicht nur die hohe Bereitschaft zur Mitwirkung, sondern auch, wie sehr das Thema innerhalb der Kollegenschaft hier präsent war“, sagt Letztautorin Prof. Franziska Geiser, Direktorin der Klinik für Psychosomatische Medizin und Psychotherapie. „Unsere Ergebnisse leisten somit nicht nur einen Beitrag zur bundesweiten Forschung, sondern könnten auch Impulse geben für eine künftige Personal- und Gesundheitsstrategie am Standort Bonn.“

Resilienz ist kein statisches Persönlichkeitsmerkmal

Besonders spannend fand Baranowski, dass der häufig eingesetzte Kurzfrageboge zur Resilienz, die Resilience Scale – Short Form (RS-5), die Zugehörigkeit zu den drei Verlaufsgruppen nicht zuverlässig vorhersagen konnten. „Das stellt die verbreitete Vorstellung in Frage, dass Resilienz als eine feste Charaktereigenschaft gemessen werden kann“, erklärt Baranowski. „Stattdessen scheint Resilienz ein dynamischer Prozess zu sein – abhängig von Kontext, Dauer und Art der Belastung.“

Beruf und Alter machen einen Unterschied – aber nicht das Geschlecht

Besonders betroffen vom „Recovery“-Verlauf waren medizinisch-technische Assistent*innen (MTAs), während etwa Psycholog*innen oder Seelsorgende häufiger zur resilienten Verlaufsgruppe gehörten. MTAs hatten insbesondere zu Beginn der Pandemie eine enorme Arbeitsbelastung, etwa durch die sprunghaft gestiegene Nachfrage nach Laboranalysen und PCR-Testungen.

Darin sieht Baranowski einen möglichen Erklärungsansatz für die anfänglich erhöhte psychische Belastung in dieser Berufsgruppe. Die hohe Belastung nahm dann im Verlauf zwar etwas ab, die MTAs blieben aber durch die ganze Pandemie hindurch eine der am höchsten belasteten Gruppen. Überraschend für die Forschenden war hingegen, dass Alter und Geschlecht keinen signifikanten Einfluss auf den Belastungsverlauf hatten. Allerdings zeigten Frauen und jüngere Mitarbeitende über alle Messzeitpunkte hinweg tendenziell höhere Belastungswerte als Männer und ältere Beschäftigte.

Etwa jeder Dritte fühlte sich am Ende der Pandemie belasteter als zuvor

Laut der Studie decken sich die subjektiven Selbsteinschätzungen nicht immer mit objektiven Messwerten. Rund ein Drittel der Personen aus der „Recovery“-Gruppe – also jener, deren depressive und Angstsymptome sich laut Fragebögen im Pandemieverlauf gebessert hatten – beschrieben im Rückblick subjektiv eine gleichbleibende Belastung.

„Das zeigt, dass rein symptomorientierte Fragebögen nicht immer die ganze Geschichte erzählen. Langfristige Unterstützung sollte daher nicht alleine an Symptomwerte geknüpft werden, sondern auch das subjektive Erleben berücksichtigen“, sagt Prof. Geiser.

Eine der größten Studie ihrer Art in Deutschland

Die Studie wurde vom Universitätsklinikum Bonn gemeinsam mit den Universitätskliniken in Erlangen, Ulm, Köln und Dresden durchgeführt. Sie ist einer der größten und am längsten laufende Längsschnittstudie zur psychischen Gesundheit von Gesundheitsfachkräften in Deutschland während der Pandemie. „Dass wir über einen Zeitraum von drei Jahren hinweg so viele Mitarbeitende immer wieder befragen konnten, ist ein großer Erfolg – und zeigt, wie hoch auch das Bedürfnis von Mitarbeitenden im Gesundheitswesen war und ist, die zum Teil sehr belastenden Erfahrungen während der Pandemie zu teilen“, so Baranowski.

Publikation: Baranowski, A. M et al: Trajectories of mental distress and resilience during the COVID-19 pandemic among healthcare workers. Healthcare, 13(5), 574. https://doi.org/10.3390/healthcare13050574

Graphikunterschrift:

Verlauf der Resilienz von Beschäftigten im Gesundheitswesen: Die Belegungsrate der Intensivstationen stammen aus der öffentlich zugänglichen Datenbank des Robert-Koch-Instituts (www.rki.de). Der Cut-off-Wert für den PHQ-4 ist in der Grafik mit 6 markiert, wobei Werte darüber auf eine schwere depressive Störung und eine generalisierte Angststörung hinweisen.

Bildunterschriften

Dr. Andreas Baranowski; © privat

Prof. Franziska Geiser; © UKB