Intensivpflegerin konzipiert in ihrer Masterarbeit ein Schulungskonzept zur Schmerzintensitäts-Messung für Pflegefachpersonal

Unnötige Schmerzen sollten laut Claudia Weiß Intensivpatienten trotz deutschlandweit weniger Ressourcen in der Pflege nicht erleiden müssen. Daher untersuchte sie in ihrer Masterarbeit, wie Pflegefachpersonen dank gezielter Schulung die Schmerzen von Patienten auf der Intensivstation genauer beurteilen können. Die examinierte Gesundheits- und Krankenpflegerin sowie Stationsleiterin auf der chirurgischen Intensivstation am UKB ist die erste Absolventin des neuen Studienganges „Erweiterte Pflegeexpertise“ an der FH Bielefeld.

Welche Motivation hatten Sie 2020 den Studiengang der FH-Bielefeld zu starten?Meine Motivation war das patientennahe Setting des Studiengangs. So geht es hier um die Umsetzung von evidenzbasierten Empfehlungen und pflegefachlichen Projekten in die tägliche Praxis.

Darum geht es auch in Ihrer Masterarbeit. Warum haben Sie das Thema Schmerzintensitäts-Messung gewählt?

Die Bedeutung einer adäquaten schmerzlindernden Behandlung wird vielfach unterschätzt, obwohl die Auswirkungen von Schmerzen auf einer Intensivstation sowohl für den Betroffenen, als auch für die Gesundheits- und Sozialsysteme immens sind. So ist die Chronifizierung von Schmerzen ein sehr häufiges Phänomen. Und das ist dann nur noch schwer zu therapieren. Folgen sind Arbeitsunfähigkeit und Frühverrentung – und lebenslange Schmerzen. Aber es ist leider nach wie vor nicht geklärt, warum evidenzbasierte Empfehlungen zur Messung der Schmerzintensität nicht eingesetzt werden. Insbesondere die Gruppe der kommunikativ eingeschränkten Patientinnen und Patienten sollten dabei im Fokus stehen, da diese ihren Schmerzensgrad nur schwer mitteilen können. Wenn also Pflegefachpersonen mehr über die Fremdeinschätzung von Schmerzen wissen, könnten sie mit entsprechenden Maßnahmen gezielter eingreifen.

Wie misst man eigentlich Schmerzen?

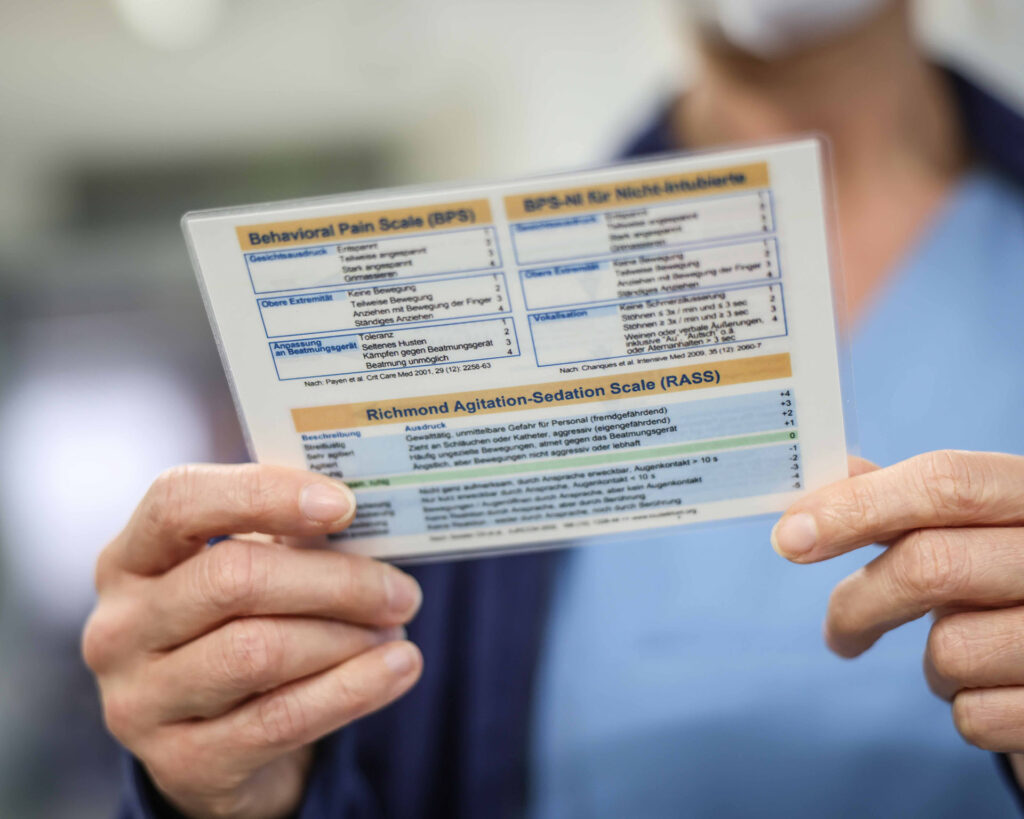

In der Regel eigentlich ganz einfach. Man fragt den Patienten, wie er oder sie diesen auf einer Skala von null bis zehn einordnen würde. Ist allerdings die Kommunikation mit der zu pflegenden Person eingeschränkt, etwa aufgrund einer Intubation, muss die Pflegefachperson drei Komponenten beurteilen: die Angespanntheit des Gesichtsausdrucks, die schmerzinduzierten Bewegungen von Schultern, Armen und Händen sowie den Umstand, ob die maschinelle Beatmung problemlos durchführbar ist oder nicht. Das jeweilige Verhalten des Patienten wird mit Punkten bewertet – das Ergebnis ist ein Hinweis auf die Schmerzintensität. Im Fachjargon heißen die beiden Verfahren Numeric Rating Scale (NRS) und Behavioral Paine Scale (BPS). Für meine Masterarbeit habe ich per Fragebogen unter anderem ermittelt, inwieweit das Pflegefachpersonal diese Assessments vor und nach meinem Schulungsprogramm kennt und anwendet.

Haben Sie ihre damit gesteckten Ziele erreicht?

Ich begrüße das Ziel der Zukunftswerkstatt der Pflegedirektion, dass die Assessments zur Schmerzbeurteilung auf allen Intensivstationen des UKB eingeführt werden sollen. Der Anfang ist gemacht. Im Rahmen meiner Studie konnte ich in Bezug auf die Anwendung von NRS und BPS einen Zuwachs von 15 Prozent ermitteln. Gemeinsam mit der Projektgruppe „Zukunftswerkstatt für Pflegefachpersonen“ am UKB habe ich bereits ein E-Learning-Programm konzipiert. Außerdem sind Kitteltaschenkarten und kurzzeitige Fortbildungen „One Minute Wonder“ entstanden, die die wichtigsten Schulungsinhalte grafisch abbilden.

Gab es Stolpersteine bei der Durchführung?

Ja, Stolperstein war sicherlich die anhaltende Corona Pandemie und die daraus folgende Personalunterbesetzung. Das Arbeitsaufkommen auf der Intensivstation war dadurch extrem erhöht und sehr herausfordernd. Zu einem anderen Zeitpunkt wären sicher noch bessere Resultate bezüglich der Anwendung von Schmerzmessungs-Assessments herausgekommen. Außerdem haben wir die praktische Umsetzung zur Implementierung der Leitlinie im täglichen Stationsalltag unterschätzt. Denn die Einführung valider Assessments, insbesondere zur Fremdbeurteilung von Schmerzen, müsste im Stationsalltag sehr eng begleitet werden. Einerseits muss der theoretische Hintergrund vermittelt, andererseits der praktische Umgang trainiert und eingeübt werden. An dieser Stelle wäre ein Pflegeexperte ANP im Stationsalltag sinnvoll, um mittels „training on the job“ den Pflegefachpersonen den korrekten Umgang mit den neu eingeführten Assessments zu erläutern und bei der Anwendung zu unterstützen. Leider sind solche Rollen aber noch nicht in der täglichen Praxis implementiert, so dass die Verstetigung bisher noch nicht zufriedenstellend ist.

Was erhoffen Sie sich von dem Master für Ihre berufliche Zukunft?

Ich bin motiviert, neue Rollen in den Stationsalltag zu etablieren. Die Akademisierung der Pflegefachpersonen ist eine wichtige Weiterentwicklung meiner Berufsgruppe und längst überfällig. International ist Deutschland beinah das einzige Land, in dem zur Ausübung des Pflegeberufes nicht studiert werden muss. Meiner Meinung nach ist die Zukunft der Pflegeberufe ein Qualifikationsmix, der aus Pflegefachpersonen sowohl mit als auch ohne Hochschulqualifikation bestehen sollte. So könnten best practice Modelle in die Praxis transferiert werden und die Qualität in der Pflege erhöht werden. Außerdem macht die Akademisierung und die daraus folgende Spezialisierung unseren Beruf attraktiver, so dass sich möglicherweise wieder mehr junge Menschen für den Pflegeberuf interessieren.

Wie nahmen ihre Kollegen ihr Vorhaben auf?

Ich habe in dem letzten Jahr mit einem wunderbaren, interdisziplinären Projektteam gearbeitet und wir haben uns gegenseitig bei der Umsetzung unterstützt.